Esa mujer que yo te digo, la Lila, que me vino en el sueño,

era la Madre Tierra. Ella tiene su voz. Tiene su corazón, y le gusta ser amada.

Es mujer; es mujer de verdad. Así la vi. […] «Gracias por tu amor», me dijo.

FRANCISCO RAMÍREZ ROJAS (PANCHITO)

Algunos años han pasado desde que justo a fines de 2012 estuvimos con Panchito, allá, en lo último de las lomas de Yateras, en Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba. El enorme camión que llega hasta allí pasa horas y horas subiendo antes de arribar: así de recóndito tuvo que ser el escondite en que se refugiaron los indocubanos que lograron escapar de la matanza colonial española hace ya varios siglos.

Son muy numerosos los descendientes de aborígenes allí —el camión pasa primero por el gran poblado de Caridad de los indios, luego por La Ranchería, y después por La escondida—, y se les nota no sólo por su estatura baja, su rostro color “lila” —como dice Panchito—, su pelo muy negro y lacio; sino sobre todo por su peculiar cultura. La cultura de La Ranchería no es ni española ni africana: sólo puede ser taína. Es extraordinario encontrar por esos lares a personas de otro tipo de ascendencia.

Algunos meses antes de subir aquellas lomas, nosotros dos supimos que pronto íbamos a ir: ambos, cada cual a su manera, soñamos que estábamos allí arriba, teniendo experiencias muy especiales junto a un enorme árbol, que luego supimos que era un jagüey, el árbol sagrado del que, según la mitología cubana, sale el jigüe aborigen. Y justo así fue.

Tomar el agua más pura y fría, directa del manantial de la tierra por la que anduvimos descalzos; respirar el aire más limpio posible; contemplar, durante el templado invierno cubano, el cielo tan azul que casi se puede tocar desde las altas montañas; ver corretear y chapotear en el río a los niños más felices que hemos visto; ver a las mujeres de largos y oscuros cabellos, en toda su inocencia terrenal: es como retornar a Cuba precolombina.

La palabra viva de Panchito

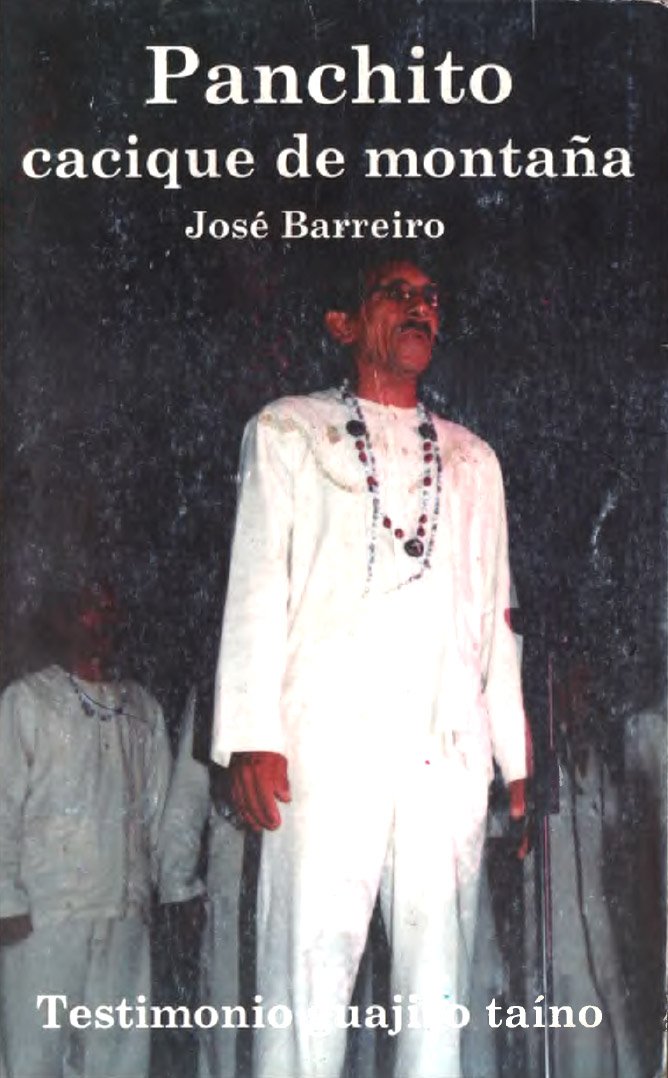

Todavía nos estremecen las palabras de Panchito, incluso si ahora sólo podemos leerlas en el libro de José Barreiro: Panchito, cacique de montaña. Conocíamos el libro desde varios años antes de conocer a Panchito en persona, y nos parecía increíble que existiera en Cuba una raíz cultural semejante, de pura ascendencia aborigen arahuaca. La idea general en Cuba —como veremos más adelante— es la de que los indocubanos fueron completamente exterminados durante los primeros años de la conquista española en la Isla, y que “nada” quedó de su cultura.

Todavía nos estremecen las palabras de Panchito, incluso si ahora sólo podemos leerlas en el libro de José Barreiro: Panchito, cacique de montaña. Conocíamos el libro desde varios años antes de conocer a Panchito en persona, y nos parecía increíble que existiera en Cuba una raíz cultural semejante, de pura ascendencia aborigen arahuaca. La idea general en Cuba —como veremos más adelante— es la de que los indocubanos fueron completamente exterminados durante los primeros años de la conquista española en la Isla, y que “nada” quedó de su cultura.

Pero allí estaban Panchito y su gente, casi como recién salidos de Cacibajagua, o al menos con memoria ancestral suficiente acerca de los orígenes de la vida humana en Las Antillas. Ni siquiera el gigantesco cactus del sitio arqueológico del Guafe en Cabo Cruz —donde también se encuentra la Atabey de la cueva—, que tiene más de cinco siglos y ya estaba sembrado allí mismo desde mucho antes que los taínos recibieran sonrientes a Colón; ni siquiera el gigantesco cactus taíno podría hablarnos con una palabra tan viva como la de Panchito.

Leer a Panchito en el libro de Barreiro —del cual en breve haremos una cita— es como volver a estar allá. Barreiro tampoco es un hombre cualquiera. Escucharlo hablar a él es igualmente acervo vivo. Es también un cubano, que desde niño vive en Estados Unidos, y que tiene una profunda conexión con lo aborigen, tanto por la parte de los indios norteamericanos mohawk —integrantes de la notable Confederación Iroquesa— como por la de los indoantillanos, cuyo patrimonio cultural y arqueológico ha ayudado a rescatar mediante su ardua labor en el Museo Smithsonian.

Siempre que hablaba, Panchito nos hacía aguar los ojos; porque cuando él habla, es como si hablara la Tierra, a la que tanto ama en la figura de una enorme mujer, con la cual ha soñado. No son metáforas, sino vivencias auténticas de aquella realidad aparte: estar allí es, por cierto, como penetrar en una realidad paralela a la de todos los días. Sus narraciones y los mitos ancestrales taínos —que recientemente han sido llevados a la animación por el Grupo Kaweiro— siempre apuntan a realidades que están mucho más allá de lo cotidiano, y que pueden otorgar a los antillanos un gran sentido de la identidad dentro del desarraigado mundo contemporáneo.

Pero tanto como serio —y lo es mucho— Panchito es seriamente jocoso: desde antes de que saliera el sol ya estaba, hierático como un cacique, haciendo los chistes más picantes; como por ejemplo, la ancestral broma exógama que inventara Guahayona; nos decía: “Ahora cuando ustedes regresen para La Habana, las muchachas habaneras se quedan con nosotros, y las de La Ranchería se van con ustedes”. Y si pasaba una de las bellas de La Ranchería, entre lírico y telúrico le decía: “Si vas al río, cuidado no te conviertas en una Madre de Aguas”.

Ningún hombre de más de 60 años que conozcamos, tiene esa mezcla de asombrosa vitalidad y profundo respeto terrenal por la mujer. Panchito, sobre la mujer, dice cosas tales como: “La mujer es un espejo donde todos los hombres nos miramos”. […] “Solamente con la imagen del cuerpo de ellas, que es una belleza, resuelven todos los problemas”. O: “¿Cuáles son las tres cosas que tienen cambios iguales? La mujer, la luna y la tierra”. Y también: “Hay dos cosas importantes, la tierra y el agua. Sin eso no podemos vivir”.

Son conocimientos —de pura cepa aborigen, de una sencillez ancestral, y de una urgencia muy vigente— que de ser llevados a la práctica del modo más elemental, resolverían las cuestiones ecológicas y culturales que hoy tanto aquejan al mundo.

Lo aborigen en la música cubana

La música changüí —considerada madre del son, y por tanto abuela de la salsa y de los demás ritmos cubanos que le antecedieron: trova, bolero tradicional, guaracha, songo, pilón, mambo, chachachá, etc.— es un ritmo cubano mayormente reconocido como de ascendencia directa aborigen. Es algo así como lo primero que se tocó en las montañas y en lo profundo de los montes y llanos de Cuba, ya con los instrumentos con que el son se tocaría —guitarra, laúd, tiple, tres, marímbula, bongó, maracas, cencerro, güiro, chequeré, claves— , pero antes de que el son cobrara la forma actual.

Escuchar tocar y cantar el «Quiribá» y la «Prángana» al Vladi —hijo de Panchito— con su grupo Guamá, es como escuchar a la música cubana todavía sin haber despegado por completo del areíto taíno. Fue en ese momento que tomamos conciencia de que la música cubana no es sólo África y España: la música cubana también es india, por algunos instrumentos, pero principalmente por el modo de hacer y tocar la música, es decir, por el modo de apropiarse de los instrumentos llegados de otras culturas. Si las Antillas se han caracterizado por algo, ha sido siempre por su capacidad incorporativa de todo cuanto venga de otras latitudes, y aun así generar un producto único y genuino en su heterogeneidad.

La música cubana tiene mucho de aborigen —ya intentaba demostrarlo el músico Edesio Alejandro mediante su trabajo con los músicos de La Ranchería; aunque al parecer no logró finalizar esa labor. La presencia aborigen en la música cubana se siente, no tanto en lo armónico —pues usan cordófonos venidos de la Península Ibérica, como la guitarra, o el aplatanado tres, o la marímbula (que con sus timbres entre armónicos y percutidos, hace las veces de bajo del grupo)—, y no tanto en la percusión —mayormente traída de África, pero nacionalizada en instrumentos criollos como el bongó, y otros instrumentos de percusión menor que usan. Donde más se siente que su música es india es en la base sonora generada por los instrumentos que se califican como idiófonos —los que producen el sonido desde su propio cuerpo, como las maracas. La base idiofónica de la música cubana y caribeña, ese componente mágico y artesanal que incorpora a la orquesta el sonido natural, de música concreta por así llamarle, es algo mayormente indígena.

Y sobre todo es esa manera tan peculiar de cantar y de tocar, apropiándose de modo creativo de los instrumentos venidos de otras geografías. La humildad característica de los músicos hace que importen poco cuestiones como el virtuosismo instrumentista, o el excesivo interés por la síncopa más allá de lo normal: se trata de hacer música, no de lucir. Cuando el Vladi canta, cantan las montañas, esas de las que él casi nunca baja.

Inoel —el otro hijo de Panchito— toca el bongó en posición invertida, y por tanto su sonido dentro de la orquesta queda también “al revés” de la norma: los toques del parche grave —al unísono con las pulsaciones graves de la marímbula, asincopadamente, un poco antes o un poco después del tiempo fuerte del compás— van siempre primero que los del parche agudo, y no a la inversa como suele ser.

Nos invitaron a tocar con ellos. Tocamos cordófonos y percusión. Para el habituado a los caminos estándares de la música cubana, resulta trabajoso seguirlos en su singular modo de hacer la música. Cuando nos alejamos algunas decenas de metros para escuchar desde la distancia el resultado del conjunto Guamá, nos resultó tan extraño, tan cubano y amazónico a la vez, que la única conclusión posible es que esa sonoridad —a pesar de que ahora está montada en un formato que ya es cubano: africano, español e indio en sus instrumentos de cuerda, percusión e idiófonos— tiene mucho de lo que vino con los arahuacos desde el Orinoco hasta el Caribe.

Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío

También la hospitalidad cubana es mayormente aborigen: si entras en el corazón de los habitantes de La Ranchería, y si también los dejas entrar en tu corazón, ellos lo dan todo, lo comparten todo prácticamente sin el sentido típico de la propiedad individual. Y tienen pocos, muy pocos prejuicios sexuales, y un sentido muy natural de lo erótico. La cultura cubana tiene enorme evidencia de lo español y lo africano; pero sus raíces son siempre arahuacas.

También la hospitalidad cubana es mayormente aborigen: si entras en el corazón de los habitantes de La Ranchería, y si también los dejas entrar en tu corazón, ellos lo dan todo, lo comparten todo prácticamente sin el sentido típico de la propiedad individual. Y tienen pocos, muy pocos prejuicios sexuales, y un sentido muy natural de lo erótico. La cultura cubana tiene enorme evidencia de lo español y lo africano; pero sus raíces son siempre arahuacas.

Es cierto algo que decía el arqueólogo Daniel Torres Etayo en una entrevista: lo ibérico y lo subsahariano tienen una historia de alrededor de cinco siglos en Cuba; en cambio, los arahuacos llevan 8 milenios en la Isla. Es imposible que no tengan una presencia cuando menos fundamental en la cultura cubana.

La supuesta extinción de los aborígenes en Cuba —idea que comenzó ya desde los escritos del padre Bartolomé de Las Casas a principios del siglo XV, pero que cuajó en los estudios de Fernando Ortiz durante el siglo XX, y que además aún permea los estudios de cultura cubana incluso a niveles universitarios— es un mito que por fortuna está comenzando a quedar atrás. Muchísimas personas están trabajando intensamente por ello, con gran seriedad, profundidad y rigor académico.

La herbolaria sagrada y profana ancestral de la Isla, medicinal y condimentosa —que Panchito conoce como la palma de su mano—, así como la farmacopea resultante; la localización primaria de los recursos naturales boscosos, costeros y marítimos; y el uso sacro y cotidiano de lo que los nativoamericanos llaman Pueblo en Pie: es decir, los árboles; todo esto, dicen que les fue transmitido a los colonizadores españoles por los indios conquistados, y a los negros cimarrones que se fugaban de las plantaciones de caña de azúcar, por aquellos aborígenes que encontraban, ocultos desde hacía tiempo en lo más profundo de la manigua cubana. De este modo la cultura aborigen pasó a los primeros campesinos y criollos, y formó la base de ese ajiaco que el propio Ortiz decía que es la cultura cubana. ¿Quién iba a conocer mejor todo esto que quienes llevaban milenios viviendo en la isla que desde siempre se llamó Cuba?

Desde el punto de vista etnográfico, musicológico y religioso, los investigadores José Antonio García Molina, Mercedes Garrido Mazorra y Daisy Fariñas Gutiérrez —en su libro Huellas vivas del indocubano (2007), fruto de su extenso e intenso trabajo de campo en La Ranchería y en otros poblados aborígenes del Oriente de Cuba— documentaron bien está sobrevivencia cultural de los supuestamente extintos aborígenes cubanos. Desde el punto de vista arqueológico y antropológico, Daniel Torres Etayo ha hecho otro tanto en su libro Taínos: mitos y realidades de un pueblo sin rostro (2006). Por su parte, el escritor Jorge Santamarina recreó muy bien el primer contacto entre lo indio y lo negro en su cuento «El último indio de Vueltabajo» (Cuentos lugareños cubanos). Ésta es sólo una breve mención de la numerosa bibliografía que últimamente se ha estado publicando sobre el tema.

Panchito cuenta uno de sus sueños con la Madre Tierra (Atabey)

En la narración de su sueño con la Madre Tierra, él no llamó Atabey —la Diosa Madre de los taínos— a la “grande y magnífica mujer” con la que soñó. Pero es tal la conexión que tiene con sus ancestros taínos —la que respiró desde niño entre sus mayores de La Ranchería, donde hoy es cacique— que es justamente Atabey la que se le presenta en el sueño.

En la narración de su sueño con la Madre Tierra, él no llamó Atabey —la Diosa Madre de los taínos— a la “grande y magnífica mujer” con la que soñó. Pero es tal la conexión que tiene con sus ancestros taínos —la que respiró desde niño entre sus mayores de La Ranchería, donde hoy es cacique— que es justamente Atabey la que se le presenta en el sueño.

Durante una de las largas conversaciones que componen el libro, Panchito le contó A Barreiro el sueño de la Madre Tierra:

“Te voy a contar un sueño. Es de hace algunos años. Pero es un sueño vivo. Este es un sueño mío, creo que el más fuerte que he tenido.

Sueño que estoy en mi casa, me sueño a mí mismo durmiendo en una hamaca y de momento me encuentro en la hamaca, pero fuera de mi casa, sobre una loma de allí, de la Ranchería. En el cielo, veo a una mujer. Está en el blanco del cielo y es una mujer india, color lila así como nosotros, color carmelita, pelos largos, negro, mujer muy bella y muy grande.

Me calma con su ternura y me pregunta ella en el sueño: «¿Sabes quién soy yo?»

Yo le digo que yo no sé, solo que era la mujer más grande y magnifica que yo había visto en mi vida.

Me dice: «Yo soy la Madre de la Tierra, la madre de todos ustedes, no de ustedes solo aquí sino de toda la tierra.»

Estaba en el aire alta y yo me le entregue de amor. Y le dije:

«¿Bueno, Madre Tierra, y qué tenemos que hacer?»

Me dice: «Sembrarme bastante vianda, bastante maíz, siembra conuco, para que ustedes vivan. Deben cuidarme todo lo que hay en la tierra, cuidarme los animales, cuidarme los seres humanos como ustedes, no quemarme los bosques porque me queman un brazo, me queman una uña.»

Estaba triste, me dijo, porque los seres humanos ya no maman directo de ella. Me dice que ya casi solo comen de ella los animales. «Vivan de mí,» me dijo, «mamen de mi pecho.»

Todo eso me dijo. No sé si será porque yo creo, soy religioso, y que para mí la religión verdadera es lo de ella misma, la Madre de la Tierra. Será porque yo soy de esa humanidad natural. Pero se pasó un rato en ese sueño conmigo. Me habló de los edificios y las grandes ciudades, y todas esas grandes cosas de los hombres. «Si me molestan,» dijo, «con rascarme tengo.»

En ese sueño, la Madre Tierra me pidió; deberíamos ayudarla. Debemos cultivarla mucho. Me dijo que debemos exigirle, quererla, porque ella tiene mucho que dar. Le oí estas palabras también: «Pídemele a el sol que te purifique la tierra, que me caliente la tierra, pero que no me queme, para que lo tuyo se dé, para que lo de ustedes se dé todo, para que se dé lo de todo el mundo que me siembra, todo anciano, todo niño, todo lo que es de la humanidad.»

Era una mujer lila, el color lila, color indio así como nosotros. Así la vi yo en mi sueño. Era un sueño muy clarito y ella me hablaba. Veía a mi cuerpo dentro del sueño. Y hasta pensé en las cosas mías dentro de ese sueño. Me parecía una respuesta lo que me decía la Madre de la Tierra. Porque yo sí que le he pedido a la tierra, yo le he reza’o, yo le he llora’o a la tierra.

Verdad que hay algo raro. Hay mucha sequía. Acá en las montañas se siente. El agua se va. Yo lo he pensa’o, que hay falta de amor con la tierra; no hay ternura así con las plantitas. Lo que decían los viejos, de querer a la tierra, ya la gente casi no mantiene esa costumbre. Eso es lo que yo había ido pensando. En mi corazón de indio, de aquí de la montaña, ese es el dolor que yo voy llevando.

Entonces me dice la gran mujer esa: «Un ser humano de la tierra es una pluma para mí, lo cojo así y es una plumita, pero tiene un poder, tiene un poder porque hacen muchas cosas bellas, muchas cosas lindas.»

Yo le dije entonces: «Madre Tierra, cuídanos.»

Me responde: «Sí, yo los cuido, porque son mis hijos, pero cuiden a la tierra.»

Y eso es lo que yo hago. Yo aro la tierra, pero con dolor, porque sé que la estoy quebrando, la estoy hiriendo. Tengo que hacerlo para poderle sembrar las matas que le siembro, porque le siembro, porque soy nacido aquí en esta tierra y soy sembrador. Hasta ahora tengo 63 años y no he salido de aquí y no pienso salir de aquí de esta montaña hasta que no me desaparezca”.

(José Barreiro: Panchito, cacique de montaña. Testimonio guajiro-taíno de Francisco Ramírez Rojas.)

Deja tu comentario