Éste no fue un sueño común, sino uno de los que Castaneda llama ensueños, o sea, un sueño en el que tomas conciencia de que estás soñando, ganas el control de la realidad del sueño, y la usas para visitar mundos paralelos o para comprender la verdadera naturaleza de la realidad.

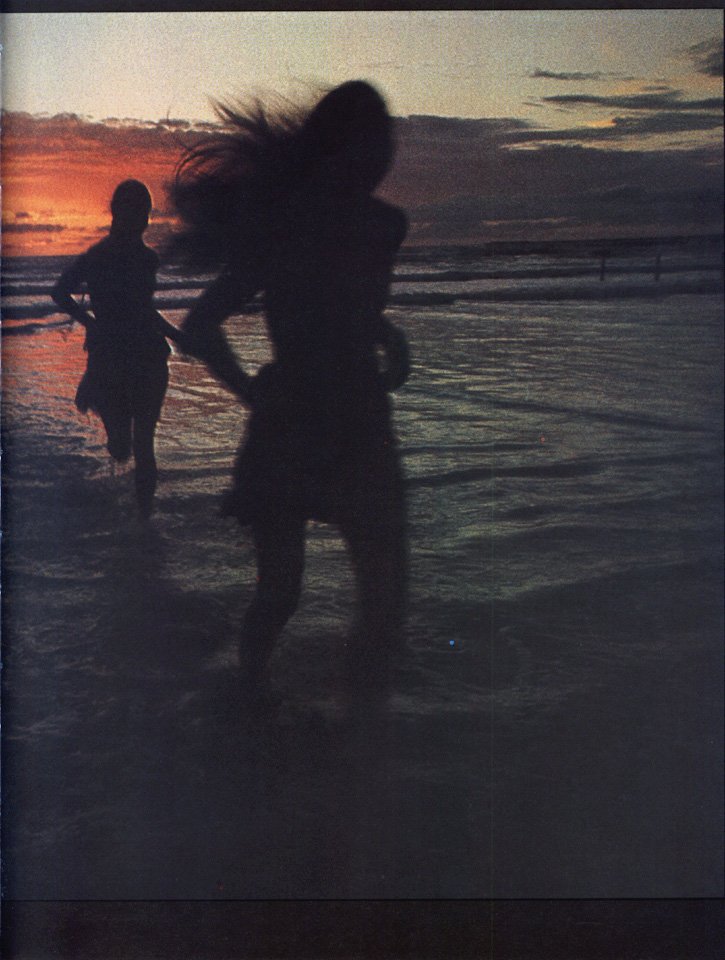

En aquel sueño —antes de convertirlo en ensueño—, yo iba a pie por un camino desolado, un terraplén con llanuras a ambos lados, salpicadas de arbustos. No era ni de día ni de noche, sino que transcurría un inacabable crepúsculo, de amanecer o de atardecer. La luz crepuscular es típica de los ensueños, es casi un augurio de que van a ocurrir.

A lo lejos escuché un sonido, que poco a poco fue creciendo y se fue convirtiendo en un canto de voces femeninas. Al instante supe perfectamente que se trataba de ninfas, que canturreaban mientras se bañaban desnudas en alguna madre de agua cercana. Siempre me han hechizado los mitos en los que el espíritu femenino hecho carne habita algún paraje donde los límites sexuales habituales no existen. Por supuesto, quise marchar cuanto antes a encontrar la fuente de aquel canto, y con ella la realidad plena del edén.

Pero no podía localizar bien la dirección de la que provenían los cantos y hacia la que debía dirigirme para encontrar a las sirenas de río. En realidad era como si el canto, que me llamaba, proviniera de muchos sitios a la vez, como si el mito de las náyades fuera una figuración personal de todos los deseos de plenitud que el hombre haya tenido alguna vez. Decidí dejar la tierra y volar, elevarme hacia el cielo, para poder ver desde arriba cuál era la dirección correcta. Volar en sueños es uno de los actos más placenteros, especialmente si vuelas grandes distancias —que en el sueño a veces es idéntico que volar a través del tiempo. Pero en ese momento volé solamente hacia arriba, en sentido vertical un poco alto. Y ya arriba, a mi alrededor percibí sólo la nada. Hasta donde alcanzaba mi vista sólo había praderas infinitas.

Giré sobre mí mismo para ver en varias direcciones, y el acto de girar me comenzó a proporcionar el placer que supuestamente debía ir a buscar lejos, junto a las huldras y las rusalkas. Giré y giré sobre mí mismo, sintiendo cada vez más placer. El placer me acrecentó la conciencia, y la atención sobre la realidad del sueño creció. Pude darme cuenta de que estaba soñando, e hice el acto voluntario de mirarme las manos —tal como orienta una de las técnicas para ensoñar. Entonces lo eterno se impuso.

El gozo de haberme despertado dentro del sueño —que casi siempre se experimenta como placer sexual extendido a cuerpo y conciencia—, y además el hecho de estar girando sobre mí mismo mirándome las manos, creció hasta convertirse en un intenso orgasmo que alcanzaba no sólo al cuerpo en que yo estaba habitando, sino a toda la realidad presente, e incluso a todas las realidades que yo pudiera recordar e imaginar: todo lo vivido y soñado por mí estaba siendo sacudido por aquel orgasmo de conciencia. Caminos, llanuras, ríos, ninfas, náyades, sirenas, huldras, rusalkas, y yo mismo: todo dejó de tener la entidad particular de siempre.

Percibí, con claridad de ensueño —mucho mayor que la de la vigilia normal— que no es el cuerpo quien genera la conciencia, sino que el propio cuerpo está incluido dentro de una conciencia que va mucho más allá del yo corporal y personal, una conciencia general en la que la conciencia individual participa. Sólo quienes han logrado hacerlo lo saben: ensoñar es, como el sexo bien hecho, un hermoso tráiler de lo que será la muerte.

Deja tu comentario